このサイトでは、Unreal EngineやTwinmotionなどのリアルタイムレンダリングに関する使い方や情報を発信しています。

この記事では「Twinmontion とは?」ということで、Twinmotionの概要や価格、大まかな機能、特徴、どういったことができるか?などをご紹介します。

- Twinmotion の名前を聞いたことがあるけど、よく知らない

- 何ができるかの知りたい

- リアルタイムレンダリングを手軽に使ってみたい

Twinmotion とは?

Twinmotion は、Epic Gamesによって開発されているビジュアライゼーション向けソフトウェアです。

Epic Gamesは、世界的にヒットしているゲームのフォートナイトを開発、リリースしている会社でもあり、アンリアルエンジンを開発している会社でもあります。

そのアンリアルエンジンをベースに開発されており、アンリアルエンジンをビジュアライゼーション特化で使いやすくしたイメージです。

UIがとてもシンプルで、書籍や動画で勉強すれば、1日、2日で使えるようになるのが最大の特徴です!

主に建築や建設、都市設計などの建築向けのビジュアライゼーションソフトとして使用されています。

しかし、昨今では、建築以外の分野のビジュアライゼーションでも使われ始めています。

Twinmotion の特徴

Twinmotionの主な特徴としては

- リアルタイムレンダリング

- 含まれているアセットが豊富

- 操作が比較的に簡単

- 建築向けのため景観の作成に便利な機能が豊富

- 様々なソフトからのインポートに対応

- 様々な用途への活用

などがあります。

順番に説明していきます。

リアルタイムレンダリング

Twinmotion はアンリアルエンジンをベースに開発されています。

アンリアルエンジンは、ゲームを作るためのソフトウェアで、1秒間に30フレーム、60フレームといった大量の画像を計算=レンダリングします。

そのため、リアルタイムレンダリングと言われています。

昨今のゲームのグラフィックを見てわかる通り、リアルタイムレンダリングでのグラフィックのクオリティは、年々上がっています。

そのゲーム業界の技術を活用して、ビジュアライゼーション向けのソフトにしたのが、Twinmotionです。

リアルタイムレンダリングなので、オブジェクトの配置もマテリアルの変更もリアルタイムに計算結果が表示されます。

ライトの明るさや角度、時間の変化もリアルタイムに変化させることができます。

そのため、最終結果を見ながら、ビジュアライゼーションを行えるので、素早く静止画や映像制作、VRコンテンツ制作を行うことができます。

計算時間の待ち時間も減るため、作業効率も上げることができます。

まだまだリアルタイムレンダリングでは、クオリティが…という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

最近のバージョンで「パストレーサー」が追加されました。

パストレーサーは、V-Rayなどのプリレンダリングと同じような計算手法で、比較的に物理的に正しい計算を行います。

そのため、リアルタイムレンダリングではなくなってしまうのですが、よりフォトリアルなグラフィックを作成できます。

パストレーサーと通常のリアルタイムレンダリングは、即座に切り替えることができるので、その時の用途によって、臨機応変に切り替えることができるのもTwinmotionの特徴です。

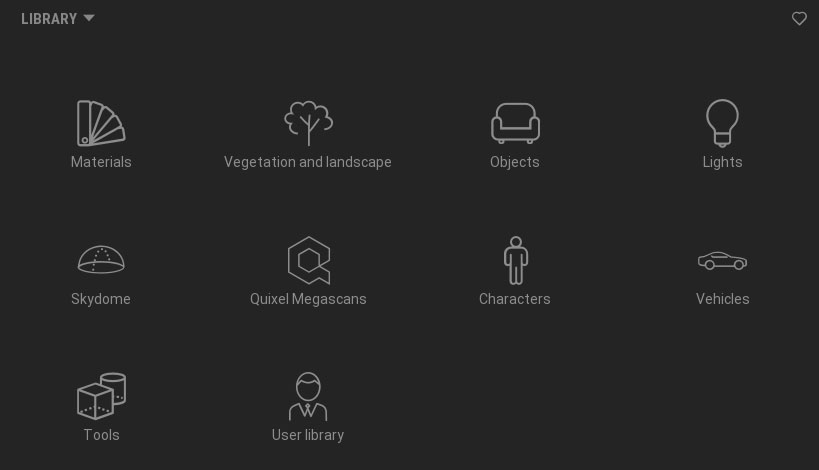

含まれているアセットが豊富

Twinmotionには、最初から草木、乗り物、人、家具、マテリアルのアセットが大量に含まれています。

乗り物では、車、バス、ボート、飛行機、二輪車、建設機械、トラックなど100種類以上。

人のモデルでは、アニメーションありなしの3Dモデルやグループで複数にが会話しているようなアニメーションがついたアセット、常にカメラの方向を向くビルボードの人、動く動物などがあり、軽く200種類を越えます(多すぎるので数えるのを諦めた…)

また、人や乗り物などあらゆるオブジェクトは、パスに沿って動かすこともできます。

キャラクター、乗り物、自転車を動かすようなパスなども分かれており、簡単に歩かせたり、走らせたりすることができます。

例えば、木だと86種類、低木だけでも72種類が最初から使用できます。

また、Megascansというフォトグラメトリーで制作したアセットを提供しているサービスがあります。

Megascansはサブスクリプション制なのですが

なんと、Twinmotionでの使用時は、全て無料で使用することができます!

現在、16,000以上のアセットが使用できます。

こちらもTwinmotionから直接ダウンロードすることができます。

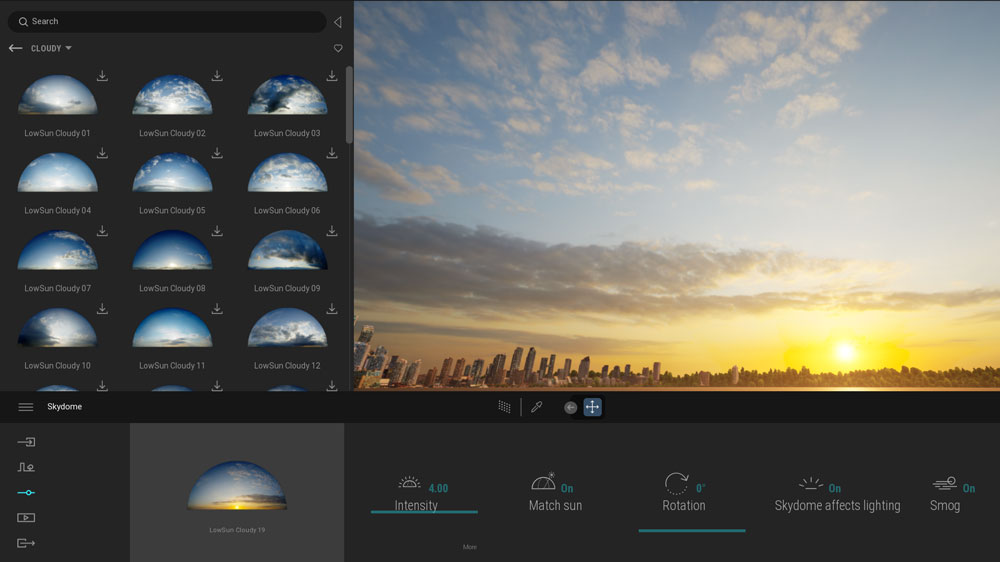

Twinmotion2022.1からは「Sky Dome」というアセットが追加されました。

360度画像で空を作成できる機能で、その空からのライティングも適用されます。

CG系の用語だとIBL(イメージ ベースド ライティング)が近いです。

こちらも時間、天候別にかなり多くの種類の空が用意されています。

使い方が比較的に簡単

ビジュアライゼーションに特化したソフトなので、機能が絞られており、アンリアルエンジンやUnityなどの他のリアルタイムエンジンと比べて操作が簡単です。

上記の動画を見て頂くとわかるかと思いますが、あらゆることが数クリックでできるのが特徴です。

CG系のソフトは、大量のメニューや機能があって、使うのが難しいという印象の方も多いかもしれませんが、個人的に今まで使ったCG系のソフトの中で一番簡単で直感的です。

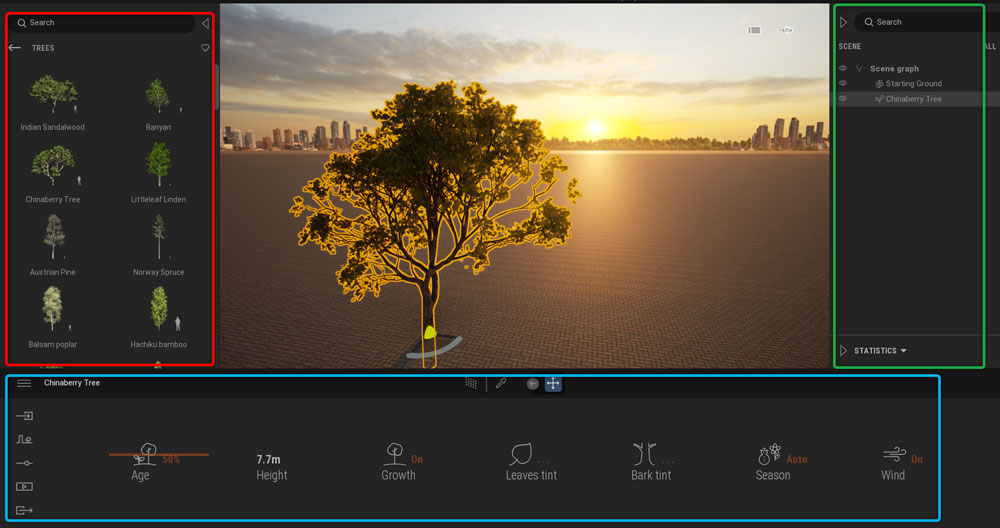

基本的に左のアセットライブラリ(赤枠)から、オブジェクトをシーンに置き

下のメニュー(青枠)でそのオブジェクトの設定や時間、天候、レンダリングその他もろもろの設定が行うという流れで使っていきます。

こちらの設定も数は多くなく、比較的シンプルです。

ちなみに緑枠は、シーンにあるオブジェクトのリストです。

関単に使えるようになっているので、逆を言えば、機能がビジュアライゼーション用に絞られているとも言えます。

なので、複雑なインタラクティブコンテンツなどを作ったりするのは難しいです。

ただ、アンリアルエンジンだと複雑なインタラクティブコンテンツや自分で機能を作ったりすることもできます。

なので、Twinmotionを使って、より複雑なものが作りたくなったときは、Twinmotioのデータをアンリアルエンジンにもっていくプラグインも用意されているので、移行することもできます。

景観の作成に便利な機能が豊富

ビジュアライゼーションに役立つ機能が豊富なのも特徴です。

いくつかピックアップして紹介します。

時間と天候と季節

時間、天候、季節の移り変わりをリアルタイムに変更することができます。

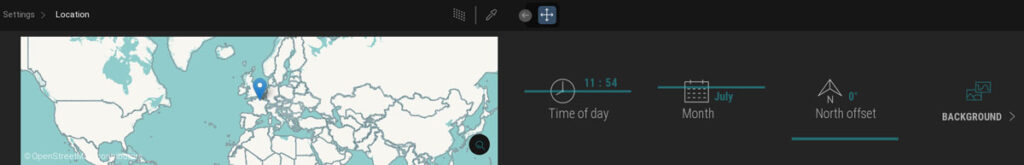

Location設定では、時間を変更することができ、その時間によって、太陽の位置が変わり、朝→昼→夕方→夜→朝と変化していきます。

また、地球上の位置を設定することで、その場所のその月の時間と太陽の位置の関係性を再現することができます。

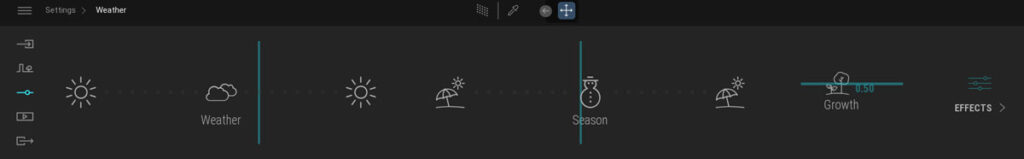

Weather設定では、天気と季節を変化させることができます。

雨+冬にすることで、雪を降らせることができ、配置したオブジェクトにも雪が積もります。

また、Twinmotionに含まれている草木は、成長させることができます。

背の低いところから、高い木に移り変わっていきます。

この設定は、それぞれの木でも設定できますが、このWeather設定から、まとめて全ての木を成長させたり、戻したりすることができます。

また、落葉樹では、冬にすると実際に木の葉っぱもなくなっていきます。

このように時の移り変わりをスライダーなどで関単に表現することができます。

もちろん、この移り変わりを動画で書き出すこともできます。

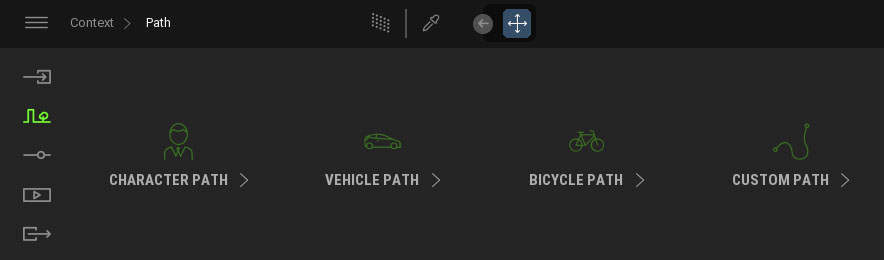

パス機能

先ほども少しご紹介しましたが、パスの機能を使って、簡単に人を歩かせたり、車や自転車を走らせることができます。

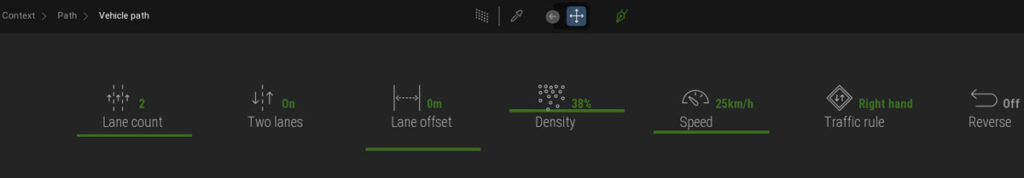

人、車、自転車に関しては、専用のパスが用意されています。

これらの専用のパスは引くだけで、自動かつランダムにオブジェクトが動き出します。

例えば、車のパスでは「ラインの数」「対向車の有無」「車線の幅」「交通量」「スピード」などを調整することができます。

人や自転車も同様な設定があります。

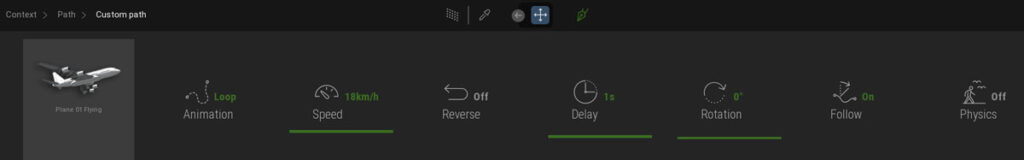

専用のパス以外のオブジェクトも「カスタムパス」というもので、動かすことができます。

上の画像の飛行機もカスタムパスで動かしています。

カスタムパスでもスピードや向きを地面に沿わせるかなどを設定することができます。

オブジェクトのペイント配置

「Vegetation Paint」という機能で草木などの大量に配置するオブジェクトをペイントで配置することができます。

自身でインポートしたオブジェクト含め、あらゆるオブジェクトで使用することができます。

地面などにペイントで草木を配置し、後から、密度の変更や草木なら、サイズや色味、風によって動くかなどの変更ができます。

非常に便利なツールで、効率的に景観を作るのに役立ちます。

地面に対して、ペイントではなく、一気に草木をばらまきたいといった場合も「Vegetation Scatter」で可能です。

景観の作成としては、地形のスカルプト機能などもあります。

盛り上げるだけではなく、凹ませたり、ノイズやスムーズなどももちろん可能です。

また平面と側面(崖)で自動的にマテリアルが切り替わるようになっています。

これらのマテリアルももちろん任意のものに切り替えられます。

ゲームエンジンでこれと同じこと(傾斜角に応じて、マテリアルを自動で変える)をやろうとすると、自身でその機能を作らなくてはいけないので、そういった機能が元からあるというのも大きな特徴です。

様々なソフトからのインポートに対応

Twinmotionは、あくまでビジュアライゼーションソフトなので、ソフト内では、モデリングはできません。

なので、外部のCADやBIM、DCCツールで制作し、読み込む必要があります。

単純にFBXでモデルごとにインポートすることもできますが、より簡単にシーンまるごとインポートするためのプラグインが用意されています。

Revit、ライノセラス、Sketchup Pro、Vectorworks、Solid Works、Archcad、3dsMax用のプラグインが用意されています。

それらのプラグインを各ソフトにインストールすることで、Twinmotionに適した形式でデータをエクスポートし、簡単にTwnmotionに読み込むことができます。

様々な用途への活用

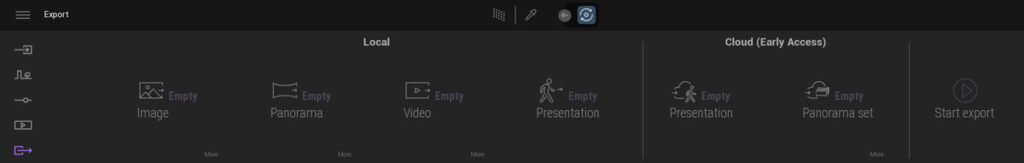

Twinmotionで制作したシーンは、様々な方法で書き出したり、使用することができます。

具体的には

- 静止画

- 360度画像

- 動画

- プレゼンテーション(exe形式の実行ファイル)

- Web上で見られるプレゼンテーション(Twinmotion Cloud)

- Web上で見られるパノラマツアー(Twinmotion Cloud)

1ずつ簡単に紹介していきます。

静止画と360度画像

Twinmotionでは、カメラの位置を複数保存しておくことができます。

元の設定は維持したまま、その保存したカットごとに天候の変化などを加えることもできます。

解像度は、2K~8Kまで書き出すことができます。

(一応、カスタム で最大 61400 x 61400も可能)

無料体験版は、2Kまでに制限されています。

形式は、jpg、png、exrを選択できます。

exrでは、32bitの画像が書き出せます。

少しレンダリング時間は伸びますが、パストレーサーを活用することで、よりリアルな画像を書き出すことも可能です。

360度のパノラマ画像では、16Kまで書き出せます。

動画

Twinmotion内でキーフレームによるカメラアニメーションを作成できます。

そのカメラの映像をmp4、もしくは、pngの連番画像で書き出すことができます。

動画では、4Kまで書き出せます。

(一応、カスタム で最大 61400 x 61400も可能)

360度パノラマの動画も書き出すことができます。

静止画もそうですが、動いているオブジェクトに対して、モーションブラーを付けることも可能です。

プレゼンテーション

プレゼンテーションでは、作成したシーンをexeの実行形式で書き出すことで、TwinmotionがインストールされていないPCでも、作成したシーンを見ることができます。

(編集はできません)

ウォークスルーでシーンを自由に動き回ったり、時間の変更、VRでの閲覧などができます。

プレゼンテーションの名前の通り、事前に準備しておくことで、先ほど紹介した静止画のカットをスライドショー形式で切り替えたり、カメラアニメーションを再生させたりし、プレゼンテーション資料として使用できます。

Twinmotion Cloud

Twinmotion Cloudは、作成したシーンをクラウドにアップすることで、Web上で先ほどのプレゼンテーションや360度のパノラマツアーを閲覧することがができます。

ブラウザから閲覧できるので、タブレットやTwnmotionが動くようなPCを持っていない方にも手軽に見てもらうことができます。

通常、こういったWeb上で3Dのコンテンツを操作しようとすると、高価なサーバーのレンタルやエンジニアリングが必要になってくるので、それらなしに、手軽、かつ追加料金なしにこういったコンテンツを作成し、体験できるのもTwinmotionの魅力の1つです。

公式サイトで、Twinmotion Cloudのサンプルを触ることができます。

Twinmotion の価格

Twinmotionは、年間収益が100万ドル未満の会社や個人、学生や教育機関は、無料で使用することができます!

年間収益が100万ドル以上の場合は、サブスクリプションを契約する必要があります。

67,460円/年間と他のソフトウェアに比べて安価です。

以前は買い切りのみだったのですが、2024年にライセンスの形式が変更されました。

詳しくはこちらで解説しています。

公式サイトもしくは代理店から購入することができます。

日本では「alphacox」と「UNIMAT RIK」が代理店です。

公式でも代理店でも価格は同じです。

インストール方法は、こちらで解説しています。

ちなみにRevitユーザーの方は、年間収益関係なしにTwinmotionを無料で手に入れることができます。

Twinmotionに関する情報

海外のソフトなので、英語の方が情報は多いですが、日本語の情報やユーザーも増えています。

- Epic Developer Community

- 公式からのドキュメントやニュースなどがまとまっています

- フォーラムのディスカッションでは、日本語で質問することもできます

- 公式YouTube

- チュートリアルやTips、新バージョン方法などが豊富です

- ロードマップ

- 今後、実装予定の機能などを確認することができます

Twinmotionの書籍

日本語の書籍は、2冊だけ出ています。

「Twinmotion デザインテクニック」では、Twinmotionの使い方を0から紹介されています。

私も購入し全て読みましたが、小さい項目毎に分かれているので、時間がない方も進めやすく、知りたい部分だけというのも可能です。

Revitをお使いの方は「Autodesk Revit + Twinmotion ではじめる BIM&建築ビジュアライゼーション」がおすすめです。

こちらも基礎から解説されており、特にRevitとの連携が詳しく解説されています。

英語にはなりますが、Twinmotionでフォトリアルな絵を作るための解説がされている書籍です

最新のLumenでの絵作りも含まれています。

よりクオリティの高いものを作りたいという方におすすめです。

Photorealism with Twinmotion: Raster – Path Tracer – Lumen

まとめ

Twinmotionの概要や特徴をご紹介しました。

ビジュアライゼーションに便利な機能やアセットがつまっているかつ、機能が複雑ではないので、非常に使いやすいかと思います。

その反面、機能が限られてくるので、手が届かない部分もありますが、そういった際は、アンリアルエンジンにデータを持っていくことで、更に複雑な開発を行うことができます。

ビジュアライゼーションを行っている方で、リアルタイムレンダリングを使ってみたいけど、ゲームエンジンは、敷居が高い…と言った方には、ぴったりなソフトかと思います。

手軽に高品質ビジュアライゼーションができます。

スペックに関しては、中身としてはUnreal Engineと同じなので、こちらをご参照ください。

Twinmotion と Unreal Engineの違いについてはこちらの記事で解説しています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

コメント

簡単ね、、、

漢字が違う

ご指摘ありがとうございます!

修正しました。