2021年末には、UE5のデモコンテンツ「The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience」がPS5とSeries X/S でリリースされて、実写クオリティと話題になりました

これを見て、UE5を触ってみようと思った方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は

- UE4 と UE5 で何が違うのか?

- UE4の知識は役に立つのか?

ということについて、紹介していきます!

そもそもUnreal Engine とは?という方は、こちらの記事で紹介していますので、まずこちらをご覧ください。

- UE5を使おうと思っている方

- Unreal Engineを調べている、使い始めようと思っている方

- UE4からUE5に移行しようと思っている方

UE4との違いとUE5の目玉機能

UE4とUE5の関係性を端的に言いますと、「UE4にたくさんの新機能が追加されたアップグレードバージョン」のようなイメージです。

なので、全く別のソフトというわけではありません。

基本的な操作方法や使い方、多くの機能の知識や根幹の考え方などは、変わりません。

いくつかの目玉新機能がありますので、紹介します。

各機能などは、ドキュメントで詳しく説明されているので、ここでは、概要やUE4の時とどう違うのかなどを紹介します。

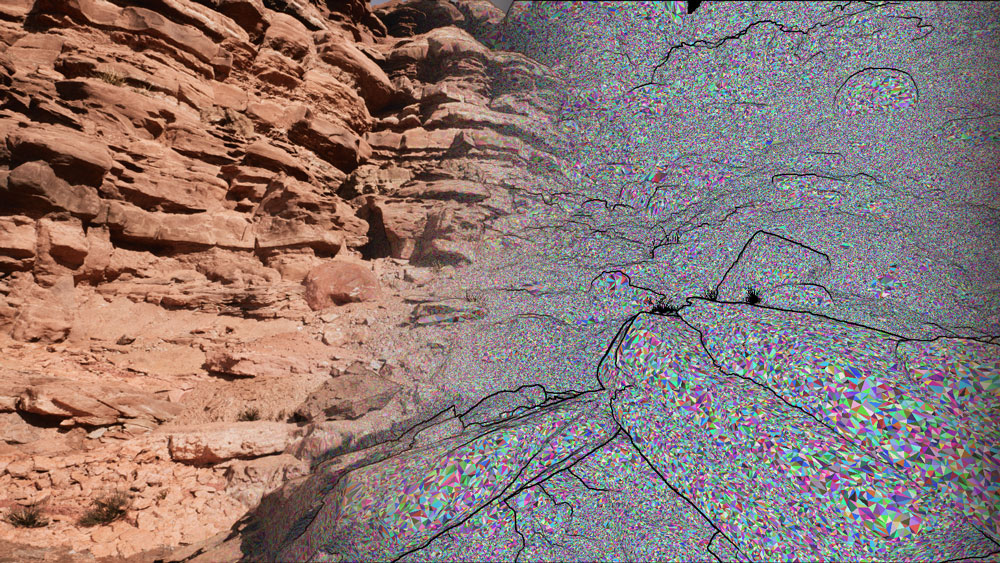

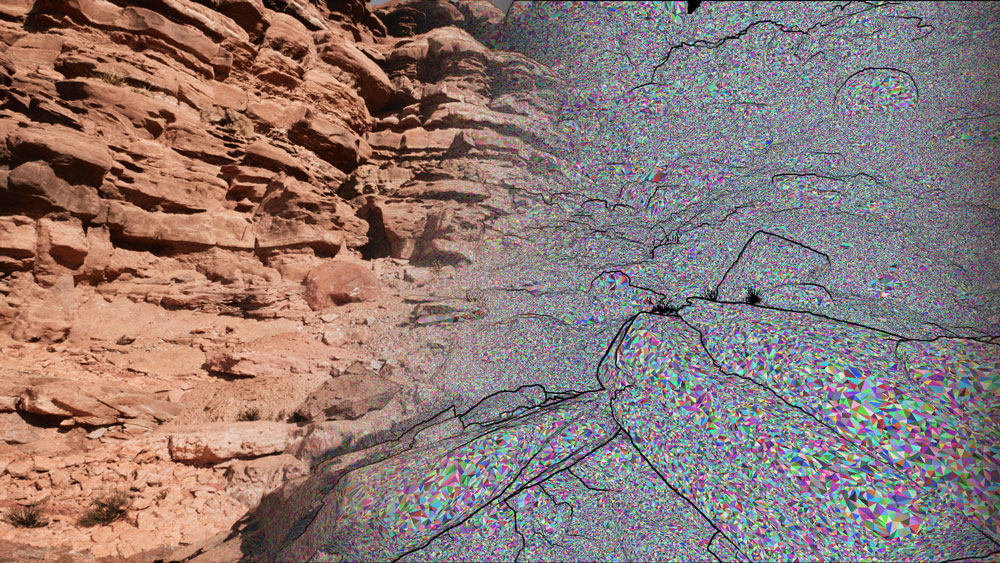

Nanite

最も目玉機能な中の1つが「Nanite」です。

「ナナイト」と読むようです。

簡単に言うと、扱えるポリゴン数が一気に増えます。

ポリゴン数からの開放というとハードウェア的な限界もあるので、大げさではありますが、今までとは、段違いのポリゴン数をインポートし、使うことができます。

ZBrushでモデリングしたリダクションしていないモデルやフォグラメトリーのハイポリゴンのモデルをそのまま扱ったりすることができるレベルです。

仮想化ジオメトリとも言われており、独自方法でマイクロポリゴンに変換に変換することで、実現しているようです。

また、自動でLODが計算されるので、従来のようにLODに必要なモデルを作成する必要がなくなります。

私は、フォトグラメトリーのモデルを扱ったりするのですが、CPU動作のDCCツールで編集するには、ポリゴン数が多すぎて厳しいレベルのモデルでも、UE5にインポートできてしまえば、すいすい動かすことができ、Naniteの力の凄まじさを実感しました!

しかし、サポートされていない機能などもあり、万能なわけではないので、その辺りは、ドキュメントをご覧ください。

Lumen

実写クオリティを可能にしている機能の中の1つが「Lumen」です。

「ルーメン」と読むようです。

動的なグローバルイルミネーション(GI)や反射を計算できる機能です。

UE4では、ライトビルドをして、ライティング情報を焼き込むのが、多く使われていた手法でした(その他にもレイトレーシングなどもあります)。

ライトビルドについては、こちらで解説しています。

そして、ちゃんとGIなどを計算しようとすると、ライトビルド(もしくは、レイトレ)が必要でしたが、Lumenを使うことで、RTXのGPUなどを必要とせずに、動的にGIの計算などを行うことができるようになりました。

なので、UE4でもシームレスに昼から夜にライティングを変更することできはしましたが、間接光などは含まれていませんでした。

しかし、UE5では、間接光も計算した上で、シームレスにライティングを変更することができます。

また、以前はライトビルドで膨大な計算時間が必要でしたが、Lumenでは、その待ち時間もなくなります(的確には、ディスタンスフィールドの計算があったりします)。

Lumenの注意点などは、本サイトでもまとめていますので、あわせてご覧ください。

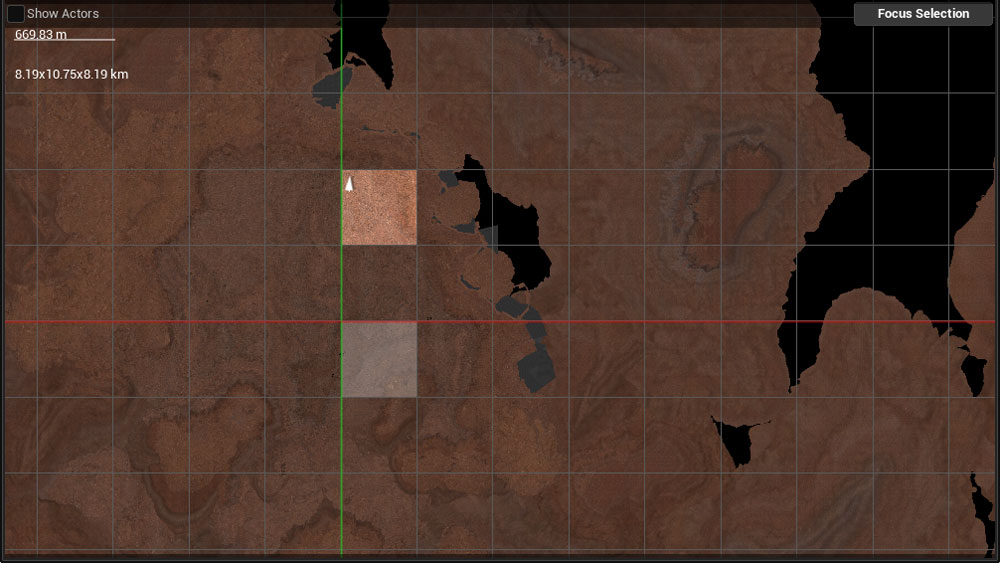

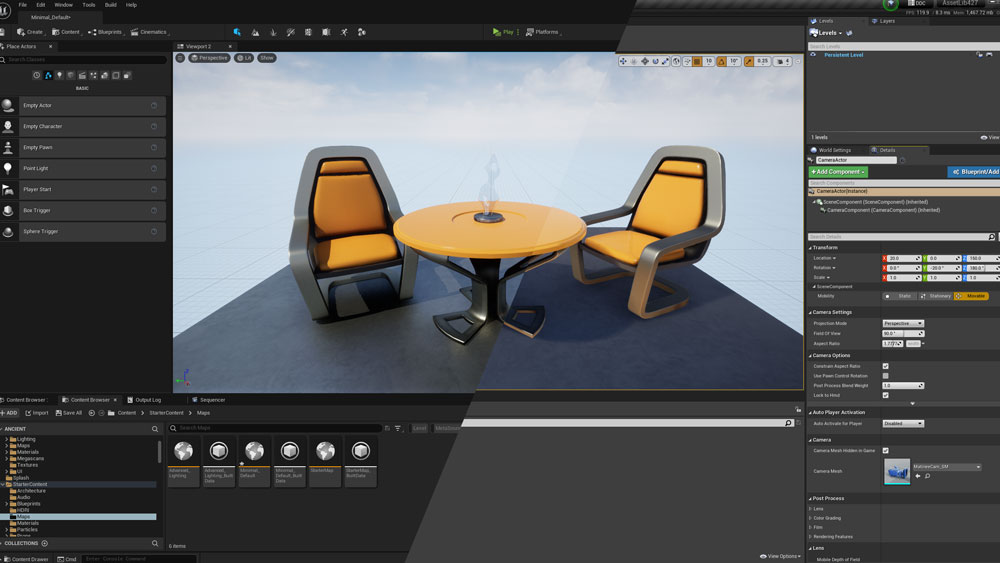

World Partition

広大なマップを可能にする機能「World Partition」。

主にオープンワールドや広大なマップを制作する時に役立つ機能です。

広大なマップを作る際は、メモリや処理負荷などの問題で、1つのマップ(レベル)に背景を全て入れ込むのは、ほぼ不可能でした。

そこで、レベルを分けて、都度、ロードすることで、広大なマップの制作をしていました。

レベル分けるので、どの範囲で分けるかなどの仕様決めも重要でした。

レベルやマップを分けることに関しては、こちらで解説しています。

しかし、World Partitionが登場したことで、上記の問題が解決されました。

この機能を使うことで、マップを分けずに、1つのマップに地形や背景を入れこむことができます。

上記の画像のように、UE5が自動的にグリッドで分けてくれ、そのグリッド毎にロードすることができます。

昨今、メタバースが話題ですが、そういった広大な都市やマップなどを制作するのに、とても役立つ機能です。

MetaSound

UE5で音源が作れる「MetaSound」。

通常であれば、録音した音源を使用したり、DAWなどで音源を制作するのが普通です。

しかし、MetaSoundでは、ブループリントのようにノードベースで音源が作れてしまいます。

効果音はもちろん、BGMなども作成でき、MIDIと連携(今後のアップデート)することもできるようです!

ノードベースなので、今まであまりSEやBGMに関わらなかったエンジニアなども、SEなどを制作しやすくなっています。

MetaSoundについては、ヒストリアさんのブログが非常にわかりやすいです。

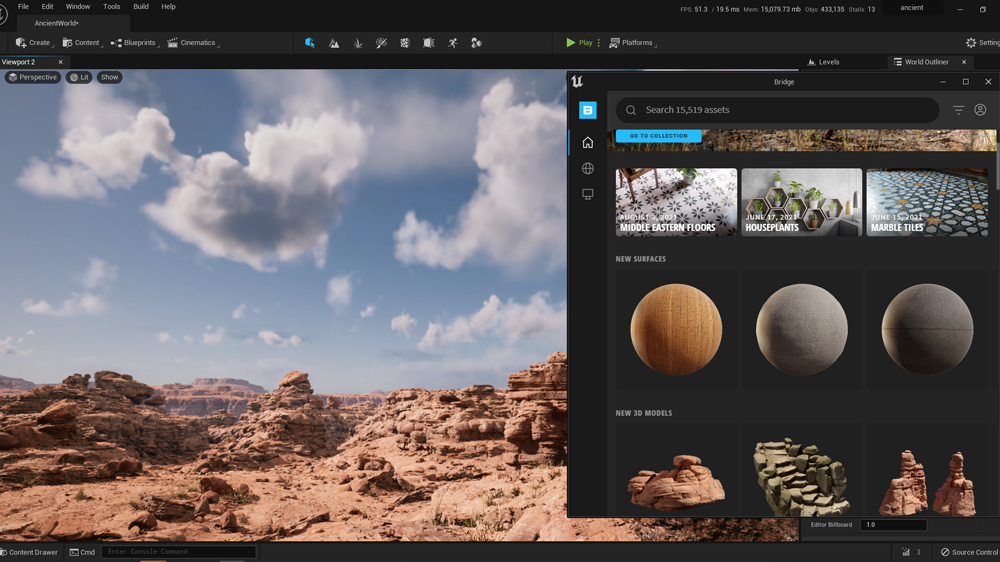

Megascans Bridge

新機能ではありませんが、Megascans のアセットをインポートするための、Bridgeが標準搭載されました。

今までは、別途、自身でプラグインを導入する必要がありました。

また、UE5のBridgeでは、アセットライブラリから調節、D&Dでレベルにアセットを配置することができるようになっており、かなり利便性が上がっています。

詳しくは、こちらの記事で解説しています。

UE4の知識はUE5で役立つのか?

ここまでUE5の新機能を紹介してきましたが、UE4の知識、知見は、UE5で役立つのでしょうか?

結論、UE4の知識やチュートリアルは、UE5でも大変役立ちます。

冒頭でも記載したとおり、 基本的な操作方法や基礎概念は、同じです。

もちろん、たくさんの機能が追加され学習しなくていけない部分もありますが、UE4の機能もほとんどが引き継がれています。

なので、UE4の知識は、そのまま役立ちますし、UE4のチュートリアル、学習リソースなども活用することができます。

しかし、UE4から移行する際やUE4のチュートリアルを見る時に注意すべき点もありますので、ここでは、それを紹介します。

UE4→UE5の注意点:ライティングシステムが大きく変わった

まず、UE4と特に異なる点として、ライティングです。

新機能のところでも紹介した通り、UE5では、ライティングのシステムとして、Lumenが導入されています。

もちろん、ライトベイクやレイトレ(UE5では、非推奨)をUE4同様にUE5でも使用できますが、Lumenを使うのが推奨されており、一般的になっています。

そのため、UE4向けのチュートリアルのライティング部分は、そのチュートリアルなどを真似することはできるけど、Lumenを使ったライティングを学習したほうが良いということを念頭に置いておくことをおすすめします。

UE4→UE5の注意点:UIの変更点

UE4とUE5では、メニューの位置や出し方など、一部のUIが変更されています。

そのため、全くの初心者がUE4のチュートリアルを見ながら、UE5を操作すると、戸惑うかと思います。

そのため、まず初めは、下記のチュートリアルを見て、基本的な操作方法を学習するのが、おすすめです。

また、既にUE4をいくらか触っている方であれば、下記の公式ドキュメントにUIの変更点が記載されています。

UE4→UE5の注意点:非推奨機能と廃止機能

UE4から存在する機能で、UE5では、非推奨、もしくは、廃止になった機能がいくつかあります。

詳細は、こちらの公式ドキュメントをご覧ください。

そこまで多くないので、最初の学習段階では、そこまで気にしなくても大丈夫かとは思います。

しかし、パーティクルシステムのCascadeが非推奨で、Niagaraを使うことが推奨されています。

なので、UE4の学習リソースでエフェクト、パーティクル周りを学習する時は、Cascadeを使っているものではなく、Niagaraを使用しているものにしてください。

そして、Niagaraをとてもアップデートされているので、なるべくUE4のバージョンが高いものが良いです。

まとめ

UE4 と UE5 の違いについて紹介しました。

UE4とUE5は、別のソフトというわけではなく、様々な機能が追加されたアップグレード版です。

NaniteやLumenなどの革新的で便利な機能が追加されています。

そのため、UE4の知識は、無駄になりませんし、むしろ役立ちします。

ぜひ、UE5を使ってみては、いかがでしょうか!

このサイトでは、UE5の基本的な使い方を解説しています。

ぜひご覧ください!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

コメント